我的火锅店开在沈阳铁西区已经三年了。店面装修精致,食材新鲜,老顾客都说味道正宗。但每到工作日午市,大厅里总是稀稀拉拉坐不满人。看着对面新开的奶茶店门口排起长队,我心里真不是滋味。

我的餐厅为何线上引流困难

去年夏天我算过一笔账:每月投在美团、大众点评的推广费将近八千,换来的却是零星几张优惠券核销。顾客用完即走,几乎没有回头客。更让我困惑的是,明明店里环境、服务都不差,为什么在手机地图上搜索“沈阳火锅店”时,我的店总排在五六页之后?

线上引流像个黑洞,投入越多,失望越大。我记得有个周末下午,店里只来了两桌客人。厨师在厨房慢悠悠地切着备菜,服务员靠在收银台玩手机。那种寂静让人心慌。

偶遇辽宁SEO研究学院的契机

转机出现在去年十月。我去参加本地餐饮协会的交流会,邻座正好是辽宁SEO研究学院的讲师。他听完我的抱怨后笑了笑:“您有没有想过,问题可能不在菜品,而在别人根本找不到您?”

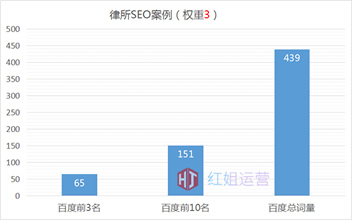

他随手打开手机搜索“铁西区火锅”,指着前三个结果说:“这些店未必比您好吃,但他们懂得怎么让顾客一眼看见。”那天我们聊了半小时,他提到几个餐饮转化案例,都是沈阳本地的真实商家。有个烧烤店通过优化门店信息,三个月内外卖订单翻了两倍。

对餐饮转化案例拆解的初步认知

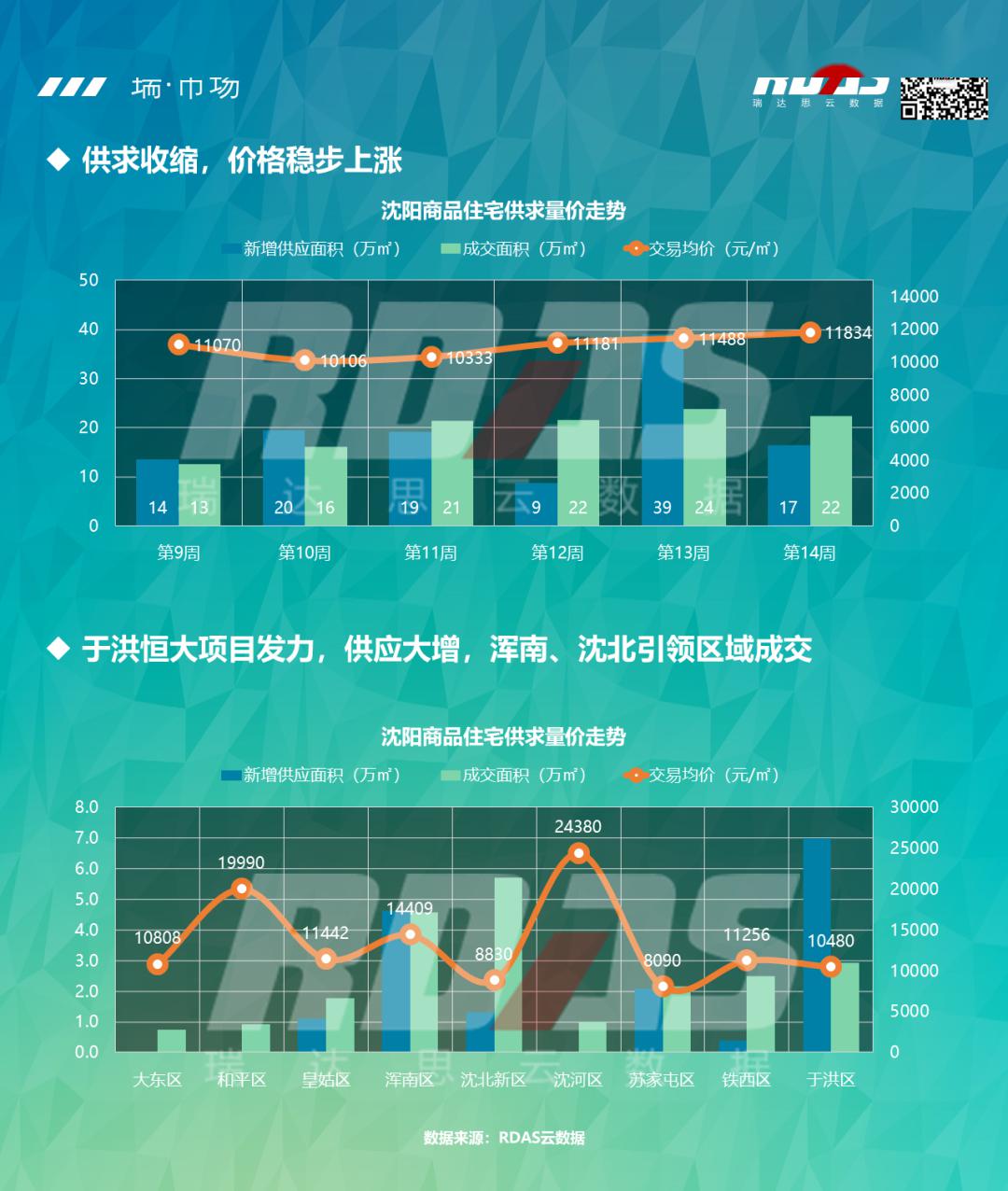

起初我以为SEO就是做网站、写代码。听了讲师介绍才明白,对餐饮业来说,它更像是在互联网上给店铺开个好位置。辽宁SEO研究学院那些案例拆解,把每个成功转化的步骤都摊开来讲——从顾客第一次搜索到最终下单,整个路径清晰得像看菜谱。

他们有个特别打动我的观点:线上引流不是撒网捕鱼,而是修路引水。修对路,水自然来。这个比喻让我想起老家山间的引水渠,突然就懂了——原来我一直在下游等鱼,却忘了去上游修渠。

离开交流会时,我揣着讲师的联系方式,心里第一次对“线上引流”这个词产生了期待。

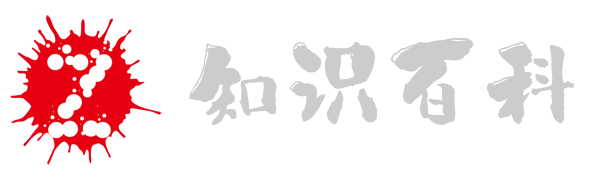

带着从交流会上获得的启发,我正式报名参加了辽宁SEO研究学院的餐饮转化课程。原以为会是枯燥的技术讲座,没想到第一堂课就颠覆了我的认知——讲师直接在投影仪上展示了沈阳三家不同类型餐厅的真实后台数据。那些起伏的曲线和跳动的数字,突然让我意识到线上引流原来是一门可以量化的科学。

学习关键词优化与本地搜索策略

课程从最基础的关键词分析开始。说来惭愧,开店这么多年,我从未认真思考过顾客会用什么词搜索我们这类餐厅。讲师带着我们做练习:在搜索框输入“沈阳”“火锅”,后面会自动联想出“哪家好吃”“人均消费”“包间预订”等长尾词。

我记得有个特别生动的例子。讲师展示了两家烧烤店的对比数据:一家只优化了“沈阳烧烤”这种大词,另一家则覆盖了“沈阳深夜烧烤”“沈阳团建烧烤”等具体场景。结果后者的转化率高出三倍不止。这让我恍然大悟——顾客在不同时间、不同需求下的搜索意图完全不同。

本地搜索策略更是打开了新世界。除了常规的地图标注、营业时间完善,学院还教我们如何利用“附近推荐”“商圈标签”这些容易被忽略的细节。有个技巧我至今还在用:在店铺描述里嵌入“距离铁西广场步行5分钟”这样的方位提示,让不熟悉路线的顾客也能快速定位。

分析沈阳餐饮成功案例的转化路径

课程最精彩的部分当属案例拆解环节。学院提供了五个沈阳本地餐饮品牌的完整转化路径,从最初的搜索曝光到最终的到店消费,每个环节都用数据可视化呈现。

印象最深的是太原街一家韩式烤肉店的案例。他们通过优化“韩式烤肉2-3人套餐”这个关键词,配合商家相册里真实的用餐场景图,三个月内线上预订量增长了180%。更妙的是,他们在顾客预订后自动发送的确认短信里,加入了“免费停车指南”和“最佳到店路线”——这种细节关怀让差评率直接降了一半。

另一个案例来自长白岛的家常菜馆。店主在学院建议下,针对“家庭聚餐”“带孩子吃饭”等场景优化了菜品展示顺序,把适合儿童的菜品和套餐置顶。结果家庭订单占比从25%提升到48%。这个案例让我深思:我们火锅店是不是也可以针对“商务宴请”“朋友小聚”等不同场景做差异化展示?

制定适合自己餐厅的转化方案

学完理论,看着别人的成功案例,终于要动手解决自己的问题了。在学院导师指导下,我开始为火锅店量身定制转化方案。

第一步是重新梳理关键词体系。除了基础的“沈阳火锅”“铁西区火锅”,我们挖掘出“沈阳商务火锅”“沈阳深夜火锅”等差异化关键词。考虑到店里最大的包间能容纳20人,特别增加了“沈阳团建聚餐”“公司年会场地”等商务场景词。

页面展示也做了全面升级。原来的商家相册只有菜品特写,现在加入了真实的用餐环境、等位区、调料台甚至后厨清洁画面。有个改动效果立竿见影:在首页增加了“今日等位时间”实时更新,让顾客能预估到店后的等待情况。

最让我得意的是设计的转化路径:从搜索关键词进入页面后,顾客会依次看到场景推荐→招牌菜品→用户评价→预订优惠→路线指引。这条路径经过三次迭代测试,最终将页面跳出率从70%降到了35%。

记得完成方案那晚,我在店里坐到很晚。看着重新优化的店铺页面在手机屏幕上闪闪发亮,那种感觉就像给老店换了新招牌——还是挂在互联网最显眼的位置。

方案落地的第一个月,数据变化就超出了预期。最明显的是线上咨询量——从原来每天零星几个消息,变成了高峰期需要专门安排员工回复。有个周日晚上的场景我记得特别清楚:短短两小时内收到12个预订请求,前台员工边接电话边笑着抱怨“这系统太灵了”。

实施后的数据变化与客户反馈

三个月的数据报表摆在桌上时,连我自己都有些难以置信。线上渠道的到店顾客占比从18%提升到52%,页面平均停留时间从45秒延长到2分半。最让我惊喜的是“沈阳商务火锅”这个关键词带来的转化——每周能稳定产生5-8桌商务宴请订单,平均消费比散客高出60%。

顾客的反馈也悄然发生变化。以前客人进门常说的是“路过看见”,现在越来越多的人会举起手机说“在点评上刷到你们家的雪花肥牛”。有次听见两位年轻顾客讨论我们页面上的“等位时间预测”,一个对另一个说“看显示只要等20分钟才来的”——这种被精准触达的感觉很奇妙。

后台的用户评价里开始出现意料之外的细节。有人专门称赞商家相册里的调料台实拍“让人对卫生放心”,还有商务客人留言说“包间环境图比描述的还要好”。这些反馈让我意识到,线上展示的每个细节都在潜移默化地建立信任。

辽宁SEO方法在餐饮业的持续应用

数据稳定后,我们养成了每周分析搜索词报告的习惯。这个方法是从学院学来的——查看用户通过哪些关键词找到我们,再针对性地优化内容。上个月发现“沈阳生日聚餐”的搜索量上升,我们立即在页面增加了生日专属布置的实拍图和祝福语服务,当月就接到7个生日宴预订。

本地搜索的精细化运营成了日常功课。除了保持营业时间、联系电话这些基础信息的准确,我们开始关注每个节假日的搜索趋势。去年圣诞节前两周,提前在页面更新了“圣诞限定套餐”和节日装饰预告,那段时间的预订率比平时高了四成。

有个小创新效果出奇地好:我们把顾客在点评里提到的招牌菜昵称,比如“会跳舞的虾滑”“瀑布肥牛”,直接做到关键词优化里。结果这些带着生活气息的词组,反而比正经的菜品名更吸引点击。这可能就是学院老师说的“用顾客的语言说话”。

给同行的建议与未来规划

常有餐饮朋友来打听转型经验,我总会先问他们一个问题:你上次以顾客身份搜索自己的店是什么时候?很多老板愣住的表情,和我当初在学院课堂上如出一辙。线上运营最怕的就是自我感觉良好,却不知道顾客真正在搜索什么。

对于刚起步的同行,我的建议是从最小的可执行单元开始。不必一次性改造所有页面,可以先专注优化最核心的三个关键词,把与之对应的页面内容做深做透。就像我们最初只深耕“商务火锅”这个场景,单点突破后再逐步扩展。

我们接下来的规划是探索短视频与搜索的结合。注意到很多年轻顾客习惯在抖音搜索餐厅,计划拍摄后厨备餐、食材处理等短视频内容,既展示专业度也增加信任感。这个灵感其实来自学院最近举办的餐饮数字化沙龙,有个案例提到“透明厨房”视频能提升20%的转化率。

站在重新装修过的店门口,看着电子屏上滚动的实时预订数据,忽然想起一年前那个为客流发愁的下午。辽宁SEO研究学院教给我的不仅是技术方法,更重要的是一种持续优化的思维——在变化的市场里,唯一不变的就是要永远站在顾客搜索的那一端思考。

或许下个阶段,我们该考虑怎么让八十岁的老顾客也能轻松在网上找到我们了。